Wenn ich die Irak-Warlogs-Daten nehme, die der Guardian als Google Fusion Table aufbereitet hat, sind die Daten bereits gefiltert — die Tabelle enthält nur die Warlogs, in denen ein Tod vermeldet wird.

Und selbst wenn ich dies weiter beschränke auf Explosionen von Sprengfallen („IED explosions“) und dann noch einmal eingrenze auf diejenigen mit mindestens 20 Todesopfern und schließlich nur die Umgebung auf Bagdad zeige, sieht die Karte am Ende so aus:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen

So sieht das Ganze als Zeitleiste aus (IED-Explosionen mit mindestens 20 Todesopfern):

Anders gesagt: Es ist zu viel. Auf der Guardian-Karte befinden sich zehntausende Punkte, die für einen oder mehrere Toten stehen. Das ist höchstens noch beeindruckend, aber jenseits jeder Erfassbarkeit.

Auch bei der Anonymisierung, um die so viel gestritten wurde, zeigt sich, dass es schlicht zu viel ist. Wikileaks hat selbst den radikalsten Ansatz gewählt und so viele Wörter durch Unterstriche ersetzt, dass aus mancher Meldung ein rätselhafter Lückentext geworden ist („THREAT TO ___ BY /___ SE OF HIT“).

Guardian und Spiegel bieten große Teile der Datenbank selbst im Netz an und verraten mitunter mehr als Wikileaks.

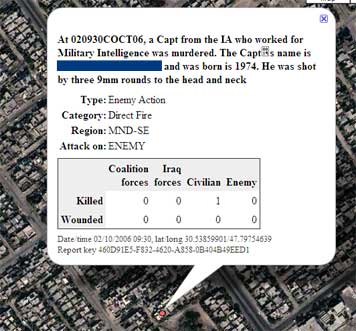

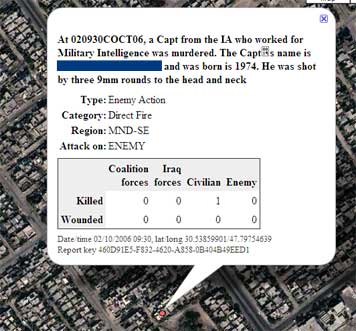

Ein Beispiel aus dem Wikileaks Diary Dig: „At 020930COCT06, a ___ IA who worked for Military Intelligence was murdered. The E ___ is ___ and was born is ___. He was shot by three 9mm rounds to the ___ and neck“.

Die Spiegel-Flashgrafik und die Guardian-Karte zeigen dagegen den vollen Namen (blaue Balken von mir), weil er im Titelfeld steht – das scheint aber eher eine Ausnahme zu sein. Wikileaks zeigt nicht nur das Titelfeld, sondern den gesamten Eintrag, verstümmelt ihn dabei aber so sehr, dass sich der Inhalt manchmal kaum rekonstruieren lässt.

(Der Spiegel)

(The Guardian)

Ein weiteres Beispiel, diesmal mit Links: Bei Wikileaks lautet die Meldung kryptisch „ASSASSINATION OF __“. Baut man die Ziffern- und Zahlenkombination (ReportKey) und das Datum korrekt in die URL der Spiegel-Flashgrafik ein (#id=D79BD9C5-2BA3-4B5F-A2BA-10E779EACED1&date=9.3.2005), erfährt man, dass eine Übersetzerin umgebracht wurde. Womöglich ist es Nawal Mohammed, die in einem AP-Bericht von 2005 bereits namentlich erwähnt wurde.

Das führt auch schon zum letzten Punkt, den Sozialpsychologen Scope-Severity Paradox nennen. Das Experiment: Ein fiktiver Finanzbetrüger hat drei Leute um ihr Geld gebracht — wie lange soll er dafür ins Gefängnis? Die Befragten schicken ihn im Mittel für 6,4 Jahre hinter Gitter. Wenn er zehn Mal mehr Leute um ihr Geld gebracht hat, sind es dagegen nur 5,5 Jahre. Das ist leider nicht nur in der Welt der Psychologie-Experimente so, sondern auch bei realen Schadenersatzprozessen. Wired bringt es auf den Punkt: „The More Victims, the Less Severe the Judgment“.

Wenn Menschen schon mit 30 Betrugsopfern überfordert sind, welche Bedeutung hat dann die Zahl 109.032 (Todesopfer im Irak)? Welche Bedeutung hat es, dass die Zahl der zivilen Opfer um 15.000 höher liegt als vorher gedacht? Vielleicht sind es ja eher gut gewählte Auszüge (wie A day in the life of the war beim Guardian), die bei einem Leser einen bleibenderen Eindruck hinterlassen.

Nachtrag: Weitere schöne Beispiele dafür, wie radikal Wikileaks die Warlogs säubert — zu den nicht angezeigten Wörtern gehören auch MICROSOFT und… IRAQ.

Mehr zum Thema: